新着情報 NEWS & TOPICS

問題社員とは、仕事に対する姿勢や能力に問題があり、会社に対して悪影響を与える社員のことを指します。

このような問題社員がいると周囲の従業員のモチベーションの低下や生産性の低下などを招くリスクがありますので、早期に適切な対応をすることが求められます。

問題社員への方法にはさまざまな選択肢がありますが、有効な対策の一つが「配置転換」です。

ただし、配置転換は、適切なプロセスを踏んで行わなければ無効になるなどのリスクも潜んでいますので注意が必要です。

今回は、問題社員に対して配置転換をする場合のリスクと注意点について解説します。

目次

問題社員とは?企業が直面する課題の概要

問題社員とはどのような社員をいうのでしょうか。以下では、問題社員の定義と問題社員を放置することで生じる影響について説明します。

問題社員の定義と特徴

問題社員とは、仕事に対する姿勢や能力に問題があり、会社に対して悪影響を与える社員のことを指します。

このような問題社員には、主に以下のような特徴があります。

- 会社のルールや業務命令を無視する

- 仕事を怠ける

- セクハラやパワハラなどのハラスメントを繰り返す

- 協調性がない

- 能力が不足している

- 素行が悪く、私生活にも問題がある

このような特徴に当てはまる社員がいる場合、「問題社員」である可能性がありますので、すぐに適切な対応をとる必要があります。

企業における問題社員の影響

問題社員がいるにもかかわらず、会社が適切な対応をせずに放置していると以下のような悪影響が生じる可能性があります。

職場環境の悪化

問題社員は、周囲の従業員と円滑なコミュニケーションが取れないため、周囲の従業員の精神的ストレスが増加するおそれがあります。

また、ハラスメントを繰り返す問題社員を放置していると会社に対する不満がたまりますので、職場環境の悪化につながるリスクがあります。

生産性の低下

問題社員の能力不足を周囲の従業員がカバーしなければならないため、本来の自分の業務にも支障をきたすおそれがあります。

それにより業務の停滞を招き、職場全体の業務効率を大きく下げてしまいます。

問題社員対応の選択肢としての配置転換の位置づけ

問題社員に対して注意や指導をしても改善がみられない場合には、配置転換を検討してみるとよいでしょう。

配置転換により問題社員の能力に見合った適切な業務に従事させることで、問題行動の改善が期待できます。

【参考】問題社員に対する指導方法の最適な対応策とは?労務トラブルに発展する前に注意すべきこと

問題社員への配置転換を検討する理由

問題社員への対応として配置転換を検討する主な理由には、以下のようなものが挙げられます。

パフォーマンス改善のための職務変更

問題社員を配置転換する理由の1つ目は、パフォーマンス改善のための職務変更です。

問題社員の能力や適性に応じた業務に従事させれば、問題社員のモチベーションが向上し、問題行動が改善される可能性があります。

職場環境への悪影響の軽減

問題社員を配置転換する理由の2つ目は、職場環境への悪影響の軽減です。

問題社員による言動やハラスメントにより職場環境が悪化した状態では、業務効率の大幅な低下を招くため、当該部署から物理的に問題社員を遠ざけることで職場閑居への悪影響を軽減することができます。

本人に適した職務での活躍を期待する意図

問題社員を配置転換する理由の3つ目は、本人に適した職務での活躍を期待する意図があります。

現在の職務では十分に能力を発揮できない社員であっても適材適所に配置されれば、能力を発揮できる可能性がありますので、それを期待して配置転換が行われます。

配置転換の法的リスクと注意点

配置転換は、問題社員対応として有効な手段ですが、安易な配置転換は法的リスクが潜んでいますので注意が必要です。

以下では、配置転換の法的リスクと注意点を説明します。

就業規則や労働契約上の規定の確認

企業が問題社員に対して配置転換を命じるには、労働契約上の根拠が必要になります。

そのため、まずは就業規則や労働契約書などを確認し、配置転換を命じることができる旨の規定があるかどうかを確認しましょう。

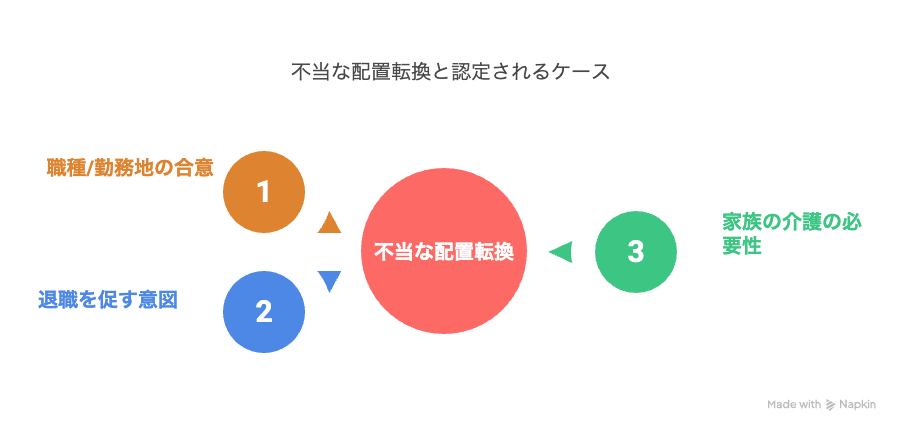

不当な配置転換と認定されるケース

配置転換を命じる法的根拠があったとしても、無制限に配置転換を命じることができるわけではありません。以下のようなケースについては、配置転換が権利濫用にあたり無効と判断される可能性がありますので注意が必要です。

- 職種や勤務地を限定する合意がある社員を配置転換する

- 退職を促す目的で配置転換をする

- 家族を介護する必要がある社員を遠方の支店に配置転換する

職場環境や従業員の士気への影響を考慮

問題社員を配置転換することで、現在の部署の職場環境の改善、従業員のモチベーションの向上が期待できます。

しかし、問題社員は、異動した先の部署でも同様に問題行動を繰り返す可能性がありますので、職場環境や従業員のモチベーションへの影響を考慮しつつ、異動先は慎重に検討する必要があります。

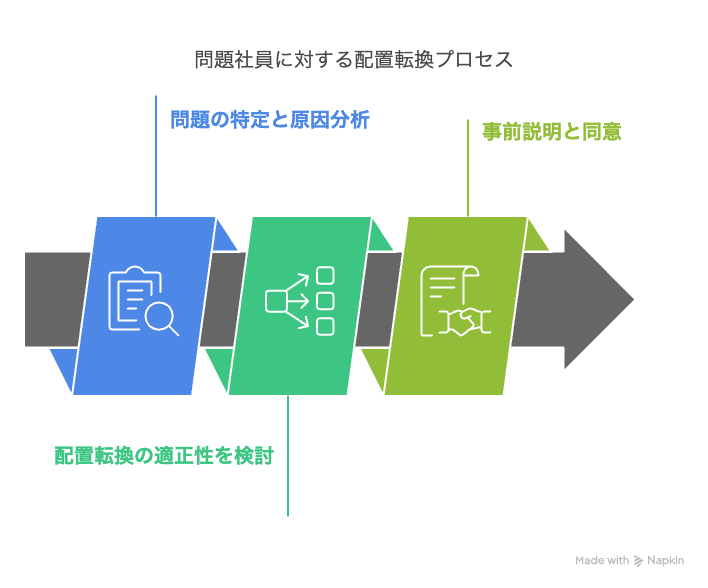

問題社員に対する配置転換の実施プロセス

問題社員を配置転換する場合、権利濫用と判断されないようにするためにも以下のような適切なプロセスを踏んで実施するようにしましょう。

問題の特定と原因分析

問題社員がいる場合、当該社員のどのような点が問題なのかを特定し、その原因を分析することが大切です。

その上でまずは問題社員に対する注意や指導を行い、問題行動の改善を図り、それが難しいという場合に配置転換を検討することになります。

適切な注意や指導もなくいきなり配置転換を命じると、権利濫用と判断されるリスクが高くなりますので注意が必要です。

配置転換の適正性を検討(業務内容、勤務地など)

問題社員に対して配置転換という手段を選択する場合、配置転換の必要性、配置転換の目的、配置転換により本人に生じる不利益の程度などを検討します。

これらの事項を事前にしっかりと検討しておけば、後で問題社員から配置転換が権利濫用であると主張されたとしても、適切に反論することが可能です。

配置転換を実施する際の事前説明と本人同意の重要性

配置転換は、就業規則などに法的根拠があれば、従業員本人の同意がなくても配置転換を命じることができます。

しかし、本人に事前に配置転換をする目的や理由などをしっかりと説明し、本人の同意を得た上で行えば、後から配置転換の無効を主張されるリスクを減らすことができます。

そのため、配置転換を実施する際には、事前説明と本人の同意が重要になります。

【参考】問題社員への対応方法とトラブルの予防策について弁護士が解説

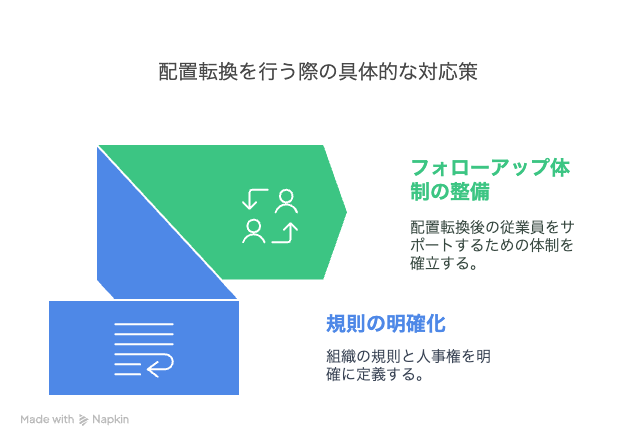

配置転換を行う際の具体的な対応策

配置転換を行う際には、以下のような対応策が考えられます。

就業規則や人事権の範囲を明確化する

配置転換は、就業規則や雇用契約書によって定められた人事権の範囲で実施することができます。

このような法的根拠がなければ配置転換を行うことができませんので、問題社員への対応策として配置転換を選択する際には、就業規則や人事権の範囲を明確にしておかなければなりません。

配置転換後のフォローアップ体制を整備する

配置転換した場合、問題社員が新しい業務や環境になれるまでサポートするためのフォローアップ体制を整備することが必要です。

十分なフォローアップ体制が整備されていないと、配置転換先の部署においても問題行動を起こすリスクが高くなりますので、経験豊富な社員を担当に付けて、指導にあたらせるようにしましょう。

【参考】事例で分かる!問題社員対応のマニュアルと対応時の注意点

問題社員対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ

問題社員への対応でお困りの経営者の方は、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば法的観点から適切な対応方法をアドバイスすることができますので、問題社員から訴えられるリスクを最小限に抑えることができます。

配置転換は、問題社員への対策として有効な手段ですが、権利濫用と判断されるリスクもありますので、事前に弁護士に相談しながら対策を検討するべきでしょう。

問題社員対応でお困りの方は、労働問題に強い山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。