新着情報 NEWS & TOPICS

解雇とは、会社と労働者との間の労働契約を会社側からの一方的な申し出により終了させることをいいます。

解雇は、労働者にとっては生活基盤を失う重大な不利益を伴うことから、法律上厳格な要件が設けられており、会社は簡単には労働者を解雇することができません。

解雇の要件や適正な手続きを踏まずに労働者を解雇してしまうと、不当解雇によりさまざまリスクが生じることになりますので、労働者の解雇は慎重に検討していかなければなりません。

今回は、労働者を解雇するための要件や手続き、不当解雇によるリスクを抑えるための企業対応のポイントなどについて企業法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

解雇の基本概要

解雇とはどのような手続きなのでしょうか。

以下では、解雇の基本について説明します。

解雇とは?法的な定義とその種類

解雇とは、会社と労働者との間の労働契約を会社側からの一方的な申し出により終了させることをいいます。

解雇は、労働者に重大な不利益を及ぼすものであることから、法律上、厳格な要件が定められており、会社は、労働者を簡単に解雇することはできません。

なお、解雇には、以下の3つの種類があります。

- 普通解雇

- 懲戒解雇

- 整理解雇

普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の違いと特徴

普通解雇

普通解雇とは、解雇のうち懲戒解雇および整理解雇以外のものを指し、労働者の債務不履行を理由として労働契約を終了させる手続きです。

普通解雇の代表的な事由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 勤務態度の不良

- 業務能力の著しい欠如や改善の見込みがない場合

- 業務命令違反

- 心身の不調による労務不能

- 協調性の欠如による業務への支障

懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者の重大な規律違反や非行などを理由に制裁として行われる解雇をいいます。

懲戒解雇は、懲戒処分の中でももっとも重い制裁になります。

懲戒解雇の代表的な事由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 業務命令違反

- 業務上横領などの犯罪行為

- 傷害、飲酒運転など私生活における犯罪行為

- 悪質なハラスメント

- 重大な経歴詐称

- 長期間の無断欠勤

なお、懲戒解雇は、普通解雇とは異なり退職金の一部または全部の不支給が生じる、懲戒処分という不名誉な経歴が残るという違いがあります。

整理解雇

整理解雇とは、企業の経営不振や事業の縮小などの経営上の必要性が生じた場合に人員削減を目的として行われる解雇をいいます。

普通解雇および懲戒解雇は、労働者側に解雇される理由がありますが、整理解雇は、会社側の一方的な都合で行われる解雇であるという違いがあります。

そのため、整理解雇は、普通解雇および懲戒解雇に比べて厳格な要件が定められているのが特徴です。

解雇が法的に認められるための基本条件

解雇が法的に認められるためには、解雇の種類ごとに以下の要件を満たす必要があります。

普通解雇

- 就業規則に解雇事由の定めがあること

- 解雇理由が客観的に合理的であること

- 解雇の理由が社会通念上相当であること

- 労働基準法に基づく解雇予告または予告手当の支払い

懲戒解雇

- 就業規則に懲戒事由の定めがあること

- 解雇理由が客観的に合理的であること

- 解雇の理由が社会通念上相当であること

- 弁明の機会を付与するなど適正な手続きがとられていること

整理解雇

- 人員削減の必要性があること

- 解雇回避努力が行われたこと

- 解雇対象の選定が合理的であること

- 労働者や労働組合への説明・協議が十分に行われたこと

【参考】労働審判が企業に与えるダメージとは?迅速な対応を行うことでリスクを最小限にするための対応方法

解雇の条件を満たすための要件

普通解雇を有効に行うためには、以下のような要件を満たす必要があります。

就業規則に解雇事由の定めがあること

普通解雇の要件の1つ目は、就業規則に解雇事由の定めがあることです。

就業規則で定められた解雇事由は、限定列挙であると考えられていますので、就業規則で定められた解雇事由以外の理由で解雇することは不当解雇と判断される可能性が高いです。

解雇事由の定めがないまたは不十分な場合には、就業規則の見直しが必要になります。

解雇理由が客観的に合理的であること

普通解雇の要件の2つ目は、解雇理由が客観的に合理的であることです。

解雇理由が客観的に合理的であるとは、単に就業規則で定めた解雇事由に該当する行為があったといえるだけでは足りず、第三者がみても解雇されてもやむを得ないといえるような理由である必要があります。

具体的には、以下のような解雇理由であれば客観的に合理的であるといえるでしょう。

- 能力不足、成績不良、勤務態度不良

- 職場規律違反、職務懈怠

- 労働者の労務提供の不能

- 傷病による就業困難

- 出席不良

- 企業秩序に反する行動

- 労働者の著しい協調性不足

- 労働者が正当な理由なく遅刻や欠勤を繰り返していること

- 労働者の不法行為や反社会的行為

社会通念上相当と認められること

普通解雇の要件の3つ目は、解雇が社会通念上相当と認められることです。

解雇が社会通念上相当とは、労働者の情状や他の労働者の処分との均衡、使用者側の対応・落ち度などに照らして、解雇がやむを得ないと認められることをいいます。

軽微な就業規則違反を理由に解雇したり、指導教育や注意処分などの段階を踏まずにいきなり解雇をすると相当性を欠き、不当解雇と判断されるリスクがありますので注意が必要です。

労働基準法に基づく解雇予告または予告手当の支払い

普通解雇の要件の4つ目は、労働基準法に基づく解雇予告または解雇予告手当の支払いです。

労働基準法では、労働者を解雇する場合、原則として解雇日の30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告期間が30日に満たないときは不足する日数に応じた解雇予告手当の支払いが義務付けられています。

解雇予告または解雇予告の支払いをすることなく解雇した場合、即時解雇としての効力は生じませんが、30日の解雇予告期間の経過または解雇予告手当の支払いをしたときはその時点から解雇の効力が生じることになります。

解雇が正当と認められる具体例

普通解雇が正当な解雇であると認められるのはどのようなケースなのでしょうか。以下では、解雇が正当と認められる具体例をいくつか紹介します。

勤務態度の不良

労働者には、使用者の指示に従って業務を誠実に遂行するという労働契約上の義務があります。

そのため、以下のような勤務態度の不良が認められる場合には、解雇理由として正当なものと判断される可能性が高いです。

- 遅刻や無断欠勤が多い

- 上司の指示に従わない

- 社内や取引先の人とトラブルを起こす

- 勤務中に居眠りやサボりを繰り返す

ただし、勤務態度の不良が認められたとしても直ちに解雇をすると相当性を欠き無効と判断されるリスクがあります。

そのため、勤務態度の不良を理由に解雇をするなら、その前提として、労働者に対して指導教育や注意処分の段階を踏み、それでも改善がないという場合に解雇という手段を選択するようにしましょう。

業務能力の著しい欠如や改善の見込みがない場合

労働者に業務能力の著しい欠如があり、改善の見込みがない場合には普通解雇が正当と認められる可能性があります。

ただし、能力不足を理由とする解雇は簡単には認められませんので、以下のような事情を検討し、解雇がやむを得ないといえる場合でなければなりません。

- 労働者の能力が期待を大きく下回っている

- 労働者の能力不足により会社の業務に支障が生じている

- 労働者に対して業務改善のための指導や教育をしている

- 配置転換などによる雇用継続の可能性がない

重大な就業規則違反(横領、暴力行為など)

労働者に重大な就業規則違反があった場合には、普通解雇が正当と認められる可能性があります。

重大な就業規則違反に該当する事情としては、以下のようなものが挙げられます。

- 会社のお金を横領した

- 通勤途中に痴漢や盗撮行為をした

- 飲酒運転で死傷事故を起こした

- セクハラやパワハラをした

- 守秘義務に違反して企業秘密を社外に漏らした

なお、犯罪行為を理由に解雇をする場合、逮捕段階では無罪の推定が及びますので、一旦は自宅謹慎とし、その後刑事裁判により有罪が確定した段階で解雇とするべきです。

また、重大な就業規則違反は、普通解雇事由だけでなく懲戒解雇事由にも該当しますので、懲戒解雇を検討することも可能です。

【参考】問題社員に対する指導方法の最適な対応策とは?労務トラブルに発展する前に注意すべきこと

整理解雇を行う場合の4要件

整理解雇をする場合、以下の4つの要件を満たす必要があります。

整理解雇は、労働者の落ち度がない状況でなされる解雇ですので、普通解雇や懲戒解雇よりも解雇の有効性が厳格に判断されるのが特徴です。

人員削減の必要性があること

整理解雇をするには、人員削減の必要性があることが要件となります。

経営不振や業績悪化の状態であったとしても、人員削減をする必要性が認められなければ、整理解雇が不当解雇になる可能性があります。

解雇回避努力が行われたこと

労働者の解雇は、あくまでも最終的な手段です。

そのため、企業側には解雇以外の人員削減手段を講じるなどして、解雇を回避するためにできる限り努力することが求められます。

解雇以外の人員削減手段としては、以下のようなものが考えられます。

- 残業削減

- 配転

- 出向

- 一時休業

- 希望退職者募集

解雇対象の選定が合理的であること

整理解雇がやむを得ない場合でも、解雇対象者の選定は合理的な基準に基づいて行わなければなりません。

たとえば、女性のみを解雇の対象としたり、会社にとって都合の悪い社員を優先的に解雇したり、女性のみを解雇の対象するなど恣意的な解雇だと違法となる可能性があります。

そのため、整理解雇をするなら客観的で合理的な基準を定めた上で、その基準を適切に運用して解雇対象者の選定するようにしてください。

労働者や労働組合への説明・協議が十分に行われたこと

整理解雇をするには、労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性やその内容・条件などを十分に説明して、誠意をもって協議しなければなりません。

労働者や労働組合から同意を得る必要はありませんが、真摯に協議することが重要です。

【参考】問題社員の辞めさせ方を知りたい!企業が退職を促す際に注意すべきポイント

解雇の条件を満たさない場合のリスク

解雇条件を満たさない状況で労働者を解雇してしまうと、企業には以下のようなリスクが生じます。

不当解雇として認定されるリスク

労働者保護の観点から解雇には厳格な要件が定められています。

解雇の要件を満たさない場合、不当解雇として解雇は無効となってしまいますので、従業員を職場に復帰させなければなりません。

また、解雇が無効になると復職までの賃金支払い義務が生じますので、過去の未払い給料を一括で支払わなければなりません。

実際には、復職はせずに一定の解決金を支払って解決するケースが多いですが、それでも高額な解決金の負担は避けられません。

労働審判や訴訟による損害賠償請求

労働者から不当解雇の訴えがあり、会社と労働者との話し合いでは解決できないときは、労働審判や訴訟などの法的手続きに発展するケースも少なくありません。

労働審判や訴訟に発展するとその対応に時間や費用を割かなければならず、本業にも支障が生じる可能性があります。

また、労働者側から未払い賃金の他にも、慰謝料や逸失利益の請求がされてそれが認められてしまうと、会社の経済的な負担も非常に大きなものとなってしまいます。

社会的信用の低下と従業員間の信頼関係の崩壊

不当解雇をしたということが世間に認知されると、「ブラック企業」というレッテルを貼られてしまいます。

ブラック企業という認識が広まると、今後の採用活動や取引先との関係に悪影響を及ぼすおそれがあり、売り上げの減少などのリスクが生じる可能性もあります。

また、解雇が無効になり労働者が復職する場合、他の労働者との関係や会社との信頼関係にも悪影響が生じるリスクがあります。

【参考】事例で分かる!問題社員対応のマニュアルと対応時の注意点

解雇を行う際の手続きと注意点

不当解雇のリスクを軽減するためにも解雇を行う際には、以下のような手続きを踏むようにしてください。

問題行動や能力不足の記録の整備

労働者の勤務態度の不良や能力不足、問題行動などを理由に解雇するのであれば、そのような事実があることを客観的に立証する必要があります。

労働者から不当解雇であるとの訴えを起こされたとしても、適切に対応できるようにするためにも、問題行動や能力不足の記録を整備しておくことが大切です。

普段からきちんと記録を残し、管理しておけば、万が一労働者から不当解雇の主張があったとしても、証拠に基づいて解雇が正当なものであるとの反論をすることが可能です。

本人への指導や改善の機会の提供

解雇は、労働者に対して重大な不利益を与えることから、あくまでも最終手段として認められている方法です。

そのため、解雇事由に該当する事情があったとしても、直ちに解雇するのではなく、指導・教育や注意・処分などにより本人に改善の機会を与えることが重要です。

そのような機会を与えたにもかかわらず、改善の見込みがないという場合であれば解雇が可能になります。

解雇理由を明確にし、適切な説明を行う

正当な解雇であっても労働者が納得できていないと、不当解雇を理由に訴えられてしまうリスクがあります。

そのため、労働者を解雇するときは、面談の機会を設けて解雇理由をわかりやすく説明することが大切です。

客観的な資料に基づいて解雇が正当であることを説明すれば、労働者の納得も得られやすいでしょう。

【参考】「問題社員を解雇するには?」円満な解雇を実現するための対応策と過去事例のご紹介

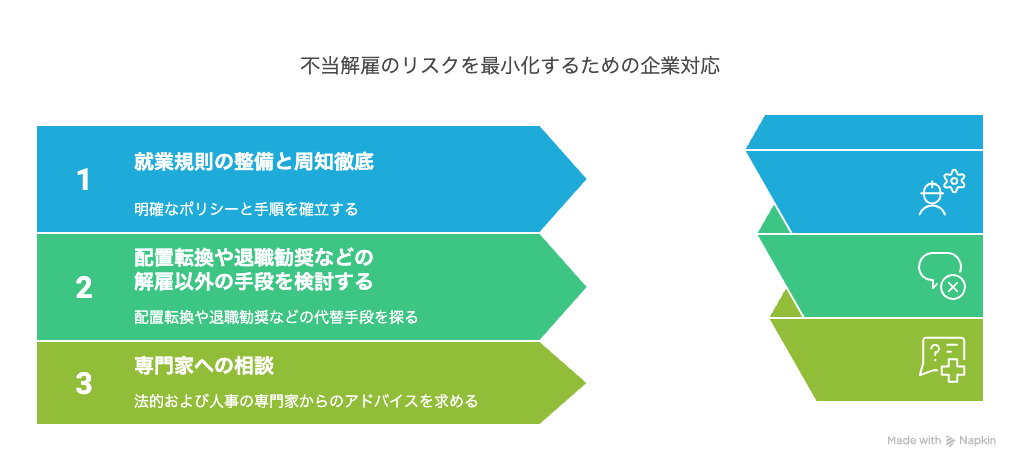

不当解雇のリスクを最小化するための企業対応

不当解雇のリスクを最小限に抑えるためにも、企業には以下のような対応が求められます。

就業規則の整備と周知徹底

普通解雇や懲戒解雇をするには、就業規則に解雇事由や懲戒事由の定めがあることが必要になります。

解雇事由や懲戒事由の定めがないにもかかわらず普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと不当解雇になってしまいます。

そのため、まずは就業規則を確認し、解雇事由や懲戒事由に不備・不足がある場合には、就業規則の見直しを行うようにしましょう。

また、就業規則は労働者に周知しなければ効力が生じませんので、以下のいずれかの方法により労働者に周知するようにしてください。

- 従業員に1人ずつ交付する

- 従業員がいつでも見られる場所に掲示・備え付ける

- 電子媒体に記録し、それを常時確認できるようにする

配置転換や退職勧奨などの解雇以外の手段を検討する

労働者を解雇するには非常に高いハードルがありますので、不当解雇のリスクを最小限に抑えるなら、解雇以外の手段を検討するべきです。

たとえば、現在の部署では能力を発揮できない労働者であっても別の部署に異動することで能力を発揮できる可能性がありますのでまずは配置転換を検討してみるとよいでしょう。

また、解雇ではなく合意退職であれば不当解雇の問題は生じませんので、退職勧奨により対象者に退職を促してみることも有効な手段です。

専門家への事前相談

不当解雇のリスクを最小限に抑えるには、法的観点から解雇の有効性を検討する必要があります。

それには弁護士や社会保険労務士などの専門家によるアドバイスが必要になりますので、労働者を解雇する前に専門家に相談するようにしてください。

専門家からのアドバイスを踏まえて対応すれば、不当解雇のリスクを大幅に軽減することができるはずです。

【参考】問題社員対応で重要な報告書の作成方法と弁護士に相談するメリット

問題社員対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ

勤務態度が不良、能力が著しく不足している、頻繁に問題行動を起こすなどの労働者がいる場合、そのまま放置していうと職場環境の悪化を招き、他の労働者にも悪影響を与えるため、解雇などの手段を検討しなければなりません。

ただし、解雇には厳格な要件が定められていますので、簡単には労働者を解雇することはできません。不当解雇のリスクを抑えるには専門家によるアドバイスやサポートが不可欠ですので、まずは労働問題に強い山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。