新着情報 NEWS & TOPICS

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、従業員に求められる能力も高度化・多様化しています。

このような状況下において、従業員の能力不足を理由とした解雇は、企業の人事戦略上、検討されるべき選択肢の一つとなり得ます。

しかし、解雇は従業員の生活基盤を大きく左右するものであり、法的な規制も厳格です。

不適切な解雇は、不当解雇として訴訟リスクを招くだけでなく、企業イメージの低下や従業員のモチベーション低下にも繋がりかねません。

そこで、本稿では、能力不足を理由に解雇を行う際のリスクや注意点などについて解説します。

目次

能力不足を理由に解雇を行う際の基本知識

以下では、能力不足を理由とする解雇の基本的な知識について解説します。

能力不足による解雇とは?定義と判断基準

能力不足による解雇とは、従業員が担当する業務を客観的に見て、通常求められる水準で遂行することができない状態が継続しており、改善の見込みがないと判断される場合に、雇用契約を解除することです。

一般的には以下の要素が総合的に考慮されて行われます。

- 業務遂行能力が客観的に見て低い

- 職務に必要な知識・技能が欠如している

- 新しい業務や環境への適応性が欠如している

- 周囲との協調性が欠如している

ただし、これらの要素だけで直ちに解雇が認められるわけではありません。

後述するように、解雇が有効と認められるためには、厳格な条件を満たす必要があります。

解雇理由としての能力不足が認められるケース

能力不足が解雇理由として認められるのは、単に業務の遅れやミスがあるというだけでなく、以下のようなより深刻な状況にあることが必要とされます。

- 業務遂行能力の著しい欠如が長期間にわたって継続していること

- 改善指導や教育訓練を行っても、能力向上の見込みがないこと

- 能力不足によって、企業に重大な損害が発生している、またはその可能性が高いこと

法的に解雇を認められるための条件

日本の労働法制においては、解雇は厳しく制限されており、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります。

能力不足を理由とする解雇が法的に認められるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

解雇事由として能力不足が明確に規定されていること

就業規則は、労働条件や服務規律を定めるものであり、解雇事由も明示されている必要があります。

能力不足の程度が著しく、業務遂行に支障をきたすこと

単なる成績不良ではなく、客観的に見て業務を遂行することが困難な状態である必要があります。

改善指導や教育訓練をしても改善の見込みがないこと

企業が従業員の能力向上に向けて真摯な努力を行ったにもかかわらず、能力が向上しない場合に初めて解雇することができます。

解雇の手続きが適切に行われていること

解雇予告期間(原則として30日前)を守るか、又は、解雇予告手当を支払うなどの手続を適切に履行することが必要です。

他の従業員との公平性を考慮すること

同程度の能力不足の従業員と比較して、公平性を欠く解雇ではないことが必要です。

【参考】「問題社員を解雇するには?」円満な解雇を実現するための対応策と過去事例のご紹介

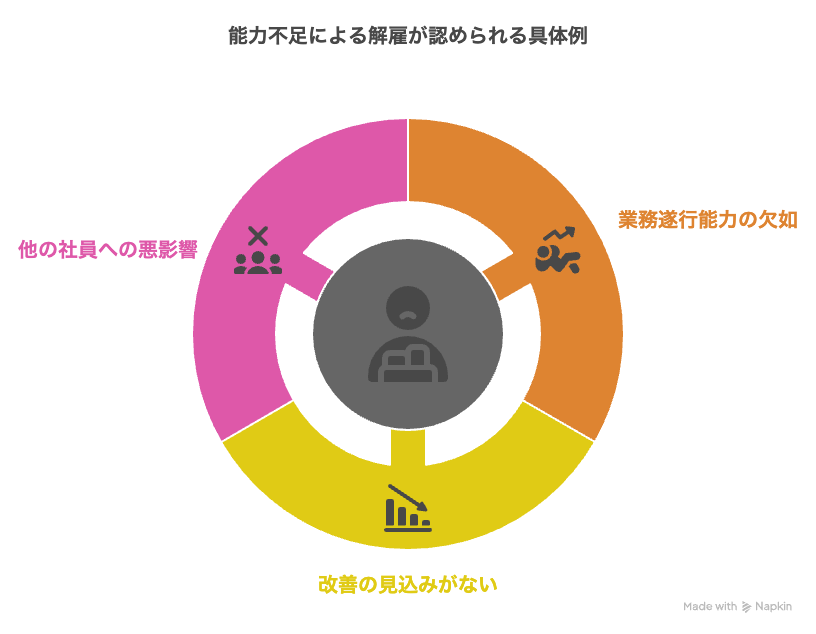

能力不足による解雇が認められる具体例

具体的には以下のような場合に能力不足による解雇が認められます。

業務遂行能力の著しい欠如

具体的には、以下のようなケースです。

重大な業務ミスを繰り返す場合

注意指導や研修後も、顧客に損害を与えるような重大なミスを頻繁に繰り返す場合には解雇が認められます。

単なるケアレスミスではなく、基本的な業務遂行能力の欠如が認められることが必要です。

著しい成果不足がある場合

目標設定が適切であり、他の従業員が達成できているにもかかわらず、長期間に渡り著しく低い成果しか上げられない場合です。

単にノルマが達成されていないだけでなく、能力的な問題に起因している必要があります。

品質不良が頻発している場合

製造業などにおいて、不良品の発生率が異常に高く、改善指導を行っても改善が見られない場合が該当します。

長期間に渡り改善の見込みがない場合

以下のような場合には、長期間に渡り改善の見込みがないと判断されます。

指導・教育訓練の態度が非協力的な場合

企業が提供する改善指導や教育訓練に対して、積極的に取り組む姿勢が見られない場合がこれに当たります。

能力向上のための努力が見られない場合

指導内容を理解しようとしない、自主的な学習をしないなど、能力向上への意欲が全く見られない場合が該当します。

客観的な評価においても改善が認められない場合

定期的な評価において、具体的な改善目標を設定し、指導を行っても、全く改善が見られない場合がこれに当たります。

他の社員に悪影響を及ぼす勤務態度や行動

以下のような場合には、他の社員に悪影響を及ぼすと判断されます。

極端な遅刻や欠勤の繰り返し

注意指導を行っても改善されず、他の従業員の業務に支障をきたしている場合が該当します。

協調性の欠如

周囲とのコミュニケーションを全く取らずに孤立しており、結果的にチーム全体の業務効率を低下させている場合が挙げられます。

【参考】問題社員は解雇できる?企業経営者が知っておくべき解雇に関する基礎知識

能力不足を理由とする解雇のリスク

能力不足を理由とする解雇は、企業にとって以下のようなリスクがあります。

不当解雇と認定されるリスク

先に述べたとおり、能力不足を理由とする解雇は、法的に有効と認められるためのハードルが高く、不当解雇と認定されるリスクが非常に高いものです。

不当解雇と判断された場合、企業は従業員に対して、未払い賃金や慰謝料を支払う必要が生じ、場合によっては解雇が無効と判断される危険性があります。

労働審判や訴訟での争点になりやすい問題点

能力不足を理由とする解雇は、労働審判や訴訟において、以下のような点が主な争点となりやすいといえます。

能力不足の客観的な証明

企業は、従業員の能力不足を具体的なデータや記録に基づいて客観的に証明する必要があります。

主観的な判断や曖昧な評価だけでは不十分です。

改善指導・教育訓練の実施状況と内容

企業が、従業員の能力向上に向けて十分な指導や教育訓練を実施したかどうか、その内容や期間、方法などが、実務においては厳しく判断されます。

解雇回避努力の有無

企業が、配置転換や降格など、解雇以外の手段を検討したかどうかが労働審判や訴訟では問われることとなります。

解雇理由の説明の合理性

従業員に対して、能力不足の具体的な内容や解雇に至った経緯を、客観的かつ合理的に説明したかどうかが労働審判や訴訟では重視されます。

従業員間の信頼関係や職場環境の悪化

不当解雇と判断された場合だけでなく、能力不足を理由とする解雇の手続が不適切であった場合、他の従業員に不安感や不信感を与え、職場全体の士気低下や信頼関係の悪化を招く可能性があります。

「次は自分かもしれない」という不安感は、従業員の士気を大きく損ない、生産性の低下にも繋がりかねません。

また、解雇された従業員との間で労働審判は訴訟に発展するような事態になれば、企業イメージも大きく損なわれます。

【参考】解雇に該当する条件とは?適切な手続きとリスクを抑える企業対応のポイント

能力不足による解雇の注意点と対応方法

能力不足を理由とする解雇は、慎重に進める必要があり、以下の点に十分注意し、適切な対応を行うことが重要です。

問題の具体的な記録を残す

従業員の能力不足が疑われる場合は、早期にその状況を把握し、具体的な事実に基づいて記録を残すことが重要です。

例えば、業務ミスや成果不足の内容・頻度、指導・注意を行った日時・内容・方法、これに対する従業員の反応、従業員との面談記録などが挙げられます。

これらの記録は、解雇の合理性を証明するための重要な証拠となります。

改善機会の提供と指導計画の実施

従業員の能力不足に対しては、安易に解雇を検討するのではなく、まず能力向上のための機会を提供することが必要です。

例えば、具体的な改善目標を設定したうえで、適切な指導や教育訓練し、設定した改善目標に対する進捗状況を定期的に確認して、フィードバックを行うことが求められます。

また、配置転換や職務内容の変更などを検討することも必要でしょう。

これらの取り組みを記録に残しておくことも重要です。

解雇理由を明確にし、合理的な説明を行う

最終的に解雇という判断に至った場合は、従業員に対して、その理由を明確かつ具体的に説明する必要があります。

客観的な記録に基づき、また、解雇回避努力を行った経緯や結果を説明することが求められます。

一方的に解雇を告げるのではなく、従業員の意見や反論に耳を傾け、真摯に対応することも重要です。

【参考】会社都合扱いで従業員を解雇・退職させる場合に企業が注意すべきこと

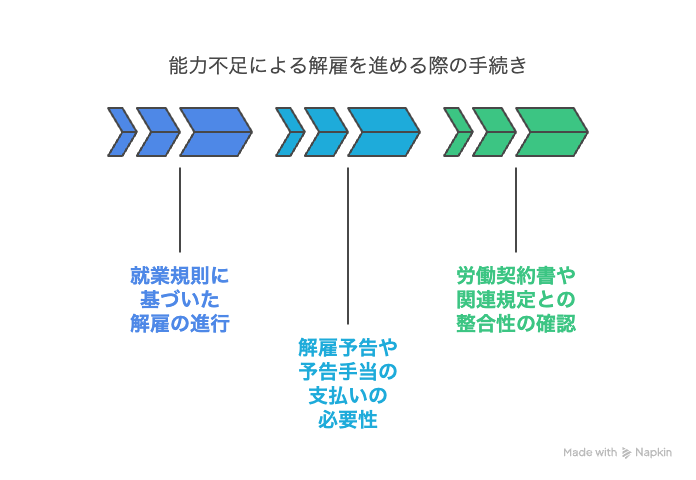

能力不足による解雇を進める際の手続き

能力不足による解雇を進める際には、以下の手続を適切に行う必要があります。

就業規則に基づいた解雇の進行

解雇を行う前に、必ず会社の就業規則の解雇に関する規定を確認し、定められた手続に従って進める必要があります。

解雇事由としての能力不足の記載、解雇の手順、解雇予告に関する規定などを確認します。

解雇予告や予告手当の支払いの必要性

労働基準法に基づき、従業員を解雇する場合は、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

能力不足による解雇の場合も、この原則が適用されます。

労働契約書や関連規定との整合性の確認

就業規則だけでなく、個別の労働契約書やその他の関連規定(人事評価制度、異動に関する規定など)の内容も確認し、解雇の手続がこれらの規定と矛盾しないように注意する必要があります。

【参考】問題社員対応で重要な報告書の作成方法と弁護士に相談するメリット

問題社員対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ

能力不足を理由とする解雇は、法的なリスクが高く、慎重な対応が求められます。判断に迷う場合や、手続に不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

能力不足の社員の対応にお困りの企業の皆様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。