新着情報 NEWS & TOPICS

企業活動を継続する中で、人員の適正化や経営上の必要から退職勧奨を検討する場面は少なくありません。

しかし、退職勧奨は、進め方を誤ると違法となり、労働トラブルや訴訟に発展する可能性もあります。

今回は、退職勧奨の基本から、適法に進めるための具体的な手順や注意点について、わかりやすく解説します。

目次

退職勧奨とは?解雇との違いを正しく理解

まず、退職勧奨と解雇との違いについて解説します。

退職勧奨と解雇の法的な違い

退職勧奨とは、会社が従業員に対して「自主的に退職してほしい」と申し入れる行為をいいます。

退職勧奨はあくまで提案であり、従業員が納得して応じることが前提です。強制力はありません。

従業員が合意すれば労働契約が合意解約となります。

一方、解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる処分です。

労働契約法第16条によれば、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇は無効となります。

退職勧奨と解雇は法的には全く異なる手続きであり、会社側の対応も大きく変わってくることになります。

違法な退職勧奨と適法な退職勧奨の違い

適法な退職勧奨を行うためには、以下の点に留意し、従業員の自由な意思決定を尊重することが重要です。

違法な退職勧奨の代表例(強要・パワハラなど)

退職勧奨はあくまで「提案」でなければなりません。

そのため、次のような行為が行われると、違法な退職強要やパワハラと判断される可能性があります。

- 勧奨を何度も繰り返して精神的に追い詰める

- 「辞めないと解雇する」、「将来性はない」などと脅す

- 一方的に仕事を与えず、居場所を奪う

- 周囲の職場環境を意図的に悪化させる

これらの行為は、本人の自由意思を奪うもので、名ばかりの「自主退職」にすぎないため、後に無効とされるおそれがあります。

適法な退職勧奨を行うための条件

適法な退職勧奨とするためには、以下の条件を意識する必要があります。

- 繰り返し退職勧奨を行わない

- 退職勧奨の理由は客観的かつ合理的に説明する

- 対象となる従業員に対して十分な期間を与えて考慮させる

- 退職勧奨の内容・経緯を記録として残す

本人が納得し、自主的に退職を選択できる環境を丁寧に整えていくことが重要となります。

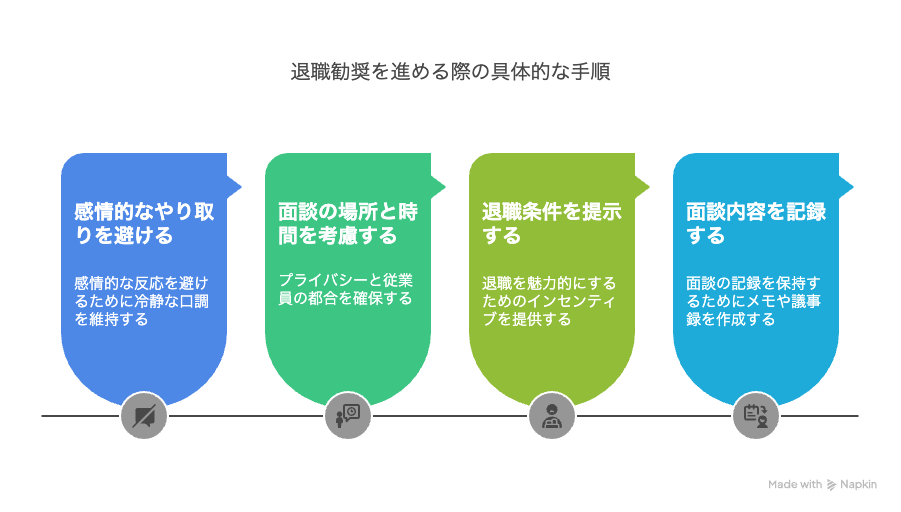

退職勧奨を進める際の具体的な手順

では、退職勧奨を進める際の具体的な手順はどういったものでしょうか。

事前準備(合理的な理由の整理)

まず、なぜ退職勧奨を行うのか、理由を社内でしっかり整理する必要があります。

代表的な理由としては、以下のものが挙げられます。

- 能力・勤務態度の著しい問題

- 組織再編や業績不振に伴う人員整理

- 業務適性や職場内の人間関係上の課題

これらを裏付ける人事評価、面談記録、業務報告書などを整理し、第三者が見ても退職勧奨を納得できる資料を整えることが必要です。

説明・交渉の進め方

退職勧奨の面談では、次の点に配慮して丁寧に進めることが大切です。

- 感情的なやり取りを避け、冷静な口調で話をする

- 面談の場所や時間帯に配慮する(例:プライバシーが保たれる場所、従業員の都合の良い時間帯を選択する)

- 退職金の上乗せや再就職支援など退職が有利になる条件提示を検討する

- 面談内容はメモや議事録として残す

退職は人生に大きな影響を与える問題であるため、従業員の尊厳を尊重した対応をすることが不可欠となります。

【参考】会社都合扱いで従業員を解雇・退職させる場合に企業が注意すべきこと

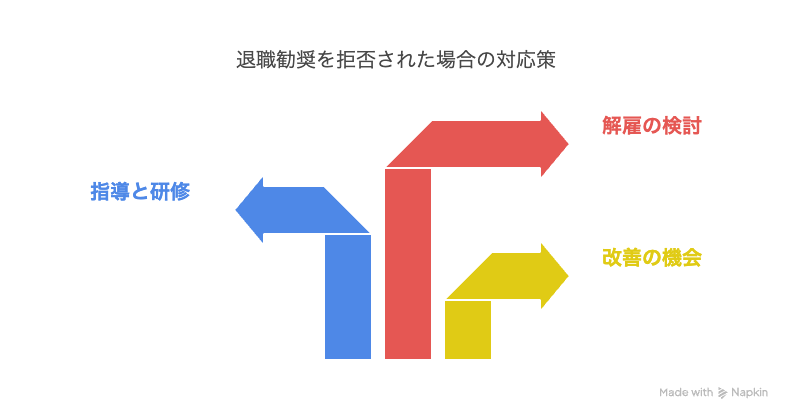

退職勧奨を拒否された場合の対応策

従業員が退職勧奨を拒否した場合はどうすべきでしょうか。

従業員には退職勧奨を受け入れる義務はありません。

退職勧奨を拒否された場合に、会社が強くこれを迫ると違法となる可能性があります。

そのため、このような場合は、①既存の業務や配置転換で改善の機会を与える、②指導・研修の実施とその記録を積み重ねる、③将来的に解雇を検討する場合は、十分な法的検討と証拠を整備するなどの慎重な対応が求められます。

退職に応じないからといって懲戒処分や嫌がらせ的な扱いをすることは、逆に不当解雇や損害賠償請求のリスクを高めるので、避けるべきです。

ただし、既に①から③の努力を企業側が積み重ねたうえで退職勧奨をしたにもかかわらず拒否された場合には、拒否する従業員に対して解雇処分とすることも可能です。

【参考】問題社員は解雇できる?企業経営者が知っておくべき解雇に関する基礎知識

企業が退職勧奨で気をつけるべきポイント

企業が退職勧奨で気をつけるべきポイントは以下のとおりです

トラブルを防ぐための退職合意書の作成方法

従業員が退職に合意した場合には、後日のトラブルを防ぐために書面で記録を残すことが非常に重要です。特に以下の点を明記した「退職合意書」の作成は、トラブル回避に有効です。

- 自主的な退職である旨(退職を強要されていないこと)

- 最終出勤日、退職日

- 退職金、退職後の福利厚生(例:健康保険継続)などの条件

- 双方が今後法的請求を行わない旨の「清算条項」

退職合意書の内容が不適切だと、後日、「本当は辞めたくなかった」、「合意内容と違う」などと従業員が主張し始め、トラブルになるおそれがあります。

そのため、退職合意書の内容は、弁護士にチェックを依頼するのがよいでしょう。

また、合意書の作成は、従業員が十分に検討した後に、理解しやすいよう丁寧に説明して作成することで、より、トラブルが生じるリスクが少なくなります。

【参考】問題社員の辞めさせ方を知りたい!企業が退職を促す際に注意すべきポイント

退職勧奨の適切な進め方は山本総合法律事務所へ

退職勧奨は企業にとって避けて通れない場面もありますが、その進め方を間違えると法的責任を問われる事態にもなりかねません。

円満かつ適法に退職勧奨を進めるためには、専門家のアドバイスを得ながら慎重に進めることが大切です。

弁護士法人山本総合法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、退職勧奨の企画段階から面談内容のアドバイス、合意書の作成までトータルでサポートいたします。

人事の現場で「退職勧奨をどう進めていいかわからない」、「法的なリスクを最小限に抑えたい」とお悩みの企業担当者様は、ぜひお気軽に弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。