新着情報 NEWS & TOPICS

近年、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場におけるハラスメントに関する訴訟が急増しています。

企業にとって、ハラスメントは労務管理の問題にとどまらず、企業イメージや従業員の定着率、ひいては業績にも大きな影響を及ぼす重大なリスクです。

そこで、今回は、会社がハラスメント訴訟を提起された場合にまず取るべき初動対応や、弁護士への相談の必要性、和解や再発防止策に至るまで、実務的な観点から解説します。

目次

会社の法的責任と安全配慮義務とは

会社がハラスメント訴訟を提起される場合、問われることになるのは大きく2つの責任です。

使用者責任(民法715条)

加害行為が従業員によるものであったとしても、会社は「使用者」としての法的責任を問われる可能性があります。

業務の遂行に関連して発生した行為であれば、会社はその損害を賠償する責任を負う場合があります。

安全配慮義務違反(労働契約法5条)

企業には、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整備する法的義務(安全配慮義務)があります。

ハラスメントを受けた従業員に対し、会社が適切な措置を講じなかった場合、安全配慮義務違反として民事責任を問われる可能性があります。

したがって、企業としての対応が不適切だった場合には、加害者個人だけでなく、企業も損害賠償責任を負うリスクがあるのです。

【参考】従業員を守るための対策とは?カスタマーハラスメントと企業の安全配慮義務の重要性について弁護士が解説

初動対応で押さえるべき3つのポイント

訴訟の提起がなされた場合には、会社として感情的に反応するのではなく、冷静かつ的確に初動対応することが求められます。

以下の3点を確実に押さえることが重要です。

事実関係の把握

まずは、社内調査などを通じて、訴えの内容が事実かどうかを確認する必要があります。

被害者とされる従業員、加害者とされる従業員、関係者へのヒアリングを行い、また、メールやチャットなどの証拠を保全して、できるだけ早期に全体像を把握することが肝要です。

社内外への情報管理

訴訟が表面化すると、関係者の間で情報が拡散し、社内の雰囲気が悪化する可能性があります。

事案の性質上、プライバシーや名誉に関わるため、情報漏洩を防ぎつつ、関係者の不安に配慮して適切に、必要な範囲で情報共有することが求められます。

当事者のケア

加害者・被害者の双方に対し、精神的・身体的な影響に配慮した対応が必要です。

特に被害者への適切なフォローを怠ると、さらなる法的トラブルや企業イメージの失墜を招くおそれがあります。

【参考】顧問弁護士が社員の相談にものれる?企業が知っておくべき顧問契約のポイントを解説

弁護士への早期相談が必要な理由

ハラスメント訴訟では、常識や経験だけを頼りに対応すると、かえって会社にとって不利な結果を招くおそれがあります。

正確な判断のためには、法律の専門的な知識が必要です。

以下のような理由から、早期の段階で弁護士に相談することが極めて重要です。

法的観点からのリスク分析

訴訟で何が争点になるのか、会社としてどのような主張・立証が必要か、損害賠償が認められる可能性や社会的リスクなどを総合的に検討するためには、専門的な知識が必要です。

社内対応の妥当性を判断

被害者や加害者へのヒアリングや処分の内容が妥当か、就業規則との整合性があるかなど、弁護士の視点で確認することにより、後の訴訟での不利を回避することができます。

訴訟手続への対応

企業には、訴状に対する答弁書の作成、証拠収集、和解交渉、期日への出席など、迅速かつ的確な訴訟対応が求められます。

訴訟に不慣れな担当者が独自の判断で対応すると、リスクが高まることになります。

【参考】顧問弁護士とは?顧問弁護士との契約内容の基礎知識と活用のメリット

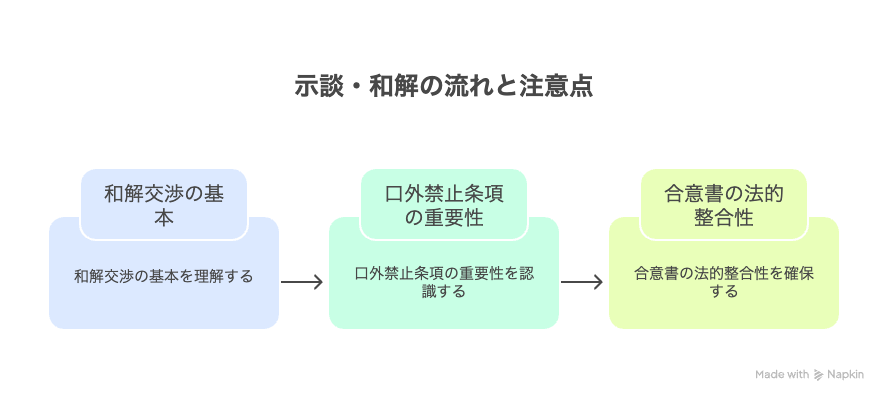

示談・和解の流れと注意点

訴訟は長期化すると企業・従業員の双方に大きな負担を強いるため、示談や和解による解決が模索されることも少なくありません。

和解交渉の基本

提訴後も、裁判所から和解の勧告がなされることも多く、非公開で円満に解決できる可能性があります。

ただし、和解金額や謝罪の内容、再発防止策などについて慎重に検討しなければ、企業側に不利な条件で合意するリスクもあります。

口外禁止条項の重要性

示談や和解においては、第三者への口外禁止条項を盛り込むことで、外部への情報漏洩を防ぐことが可能です。

また、同じようなトラブルを繰り返さないためにも、和解書や示談書に、たとえば、被害者への接触禁止や再発時の厳罰を盛り込むなど、具体的な対応策を明記しておくとよいでしょう。

合意書の法的整合性

和解書・示談書には法的拘束力があります。

曖昧な文言があると、後日トラブルの火種になりかねません。

弁護士の関与のもと、明確な文言で、法的に整合性のある書面を作成することが不可欠です。

【参考】団体交渉の進め方を弁護士が解説|労働組合からの申し入れから解決までの流れ

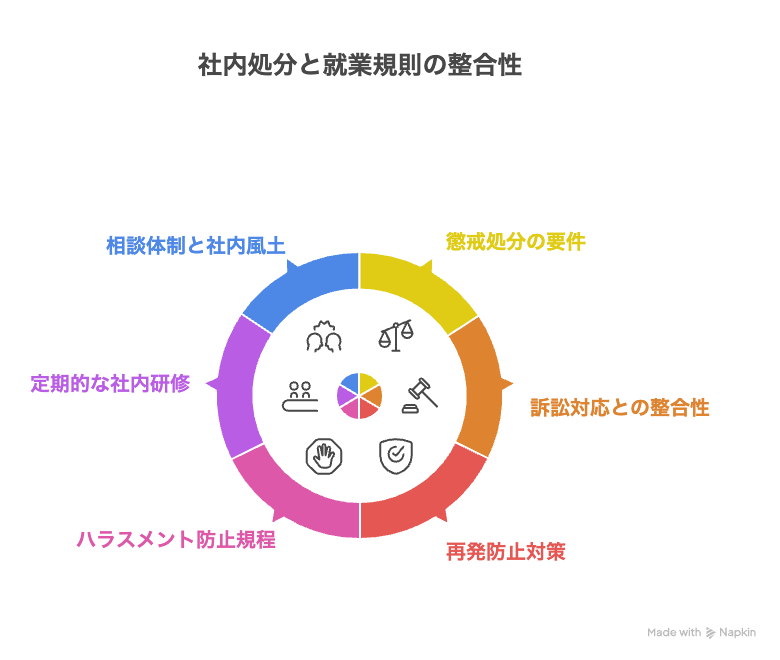

社内処分と就業規則の整合性

ハラスメント事案において加害者への社内処分を行う際には、就業規則との整合性を十分に確認しなければなりません。

懲戒処分の要件

就業規則に明示された懲戒事由に該当し、手続的にも適正な手続きを踏んでいるかが問われます。

たとえば、事前に弁明の機会を与えずに懲戒解雇を行った場合、無効とされるリスクがあります。

懲戒処分と訴訟対応の整合性を取る重要性

処分が重すぎる・軽すぎるといったバランスが問題視されることもあります。

訴訟の進み具合やそこで明らかになる事実・主張を踏まえて、社内の処分方針を柔軟かつ慎重に調整すべきでしょう。

弁護士と相談しながら慎重に進めることが重要です。

再発防止のために今すぐ始めるべき対策

ハラスメント訴訟は、単なる個別事案として片付けるのではなく、組織の弱点が露呈したサインと捉えるべきです。

ハラスメント防止規程の整備

現行の就業規則・社内規程を見直し、ハラスメント防止に関する条文を明記しましょう。

加えて、相談窓口の設置や対応マニュアルの作成も有効です。

定期的な社内研修

従業員・管理職に対して定期的に研修を実施し、ハラスメントの定義や具体例、禁止行為を明確に伝えることが不可欠です。

特に管理職に対しては、指導とハラスメントの境界線を意識させることが重要です。

相談体制と社内風土の改善

内部通報制度の活用や、安心して相談できる風土づくりも再発防止には欠かせません。

被害者が声を上げられずに問題が深刻化することを防ぐ体制づくりが求められます。

【参考】ハラスメント防止規程の作成を行う際に検討すべきポイントを弁護士が解説

訴訟対応は山本総合法律事務所へ

弁護士法人山本総合法律事務所はハラスメント問題を含む労働問題に関する豊富な実績と知見を有しています。

企業の立場に立ち、初動対応から訴訟戦略の策定、社内調査、和解交渉、就業規則の見直し、再発防止策の支援まで、ワンストップで対応することができます。

「いきなり訴訟になってしまった」「社内調査の段階から専門家に助けてほしい」といったご相談にももちろん対応できます。

早期にご相談いただくことで、企業の損失を最小限に抑えることが可能です。

ハラスメント訴訟への対応に不安がある企業様は、ぜひ弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。