新着情報 NEWS & TOPICS

働き方に問題がある従業員がいると他の従業員にも悪影響を与えるため、解雇を検討している経営者の方もいると思います。

しかし、解雇には非常に厳しいルールが設けられていますので、慎重に対応しなければ不当解雇を理由に訴えられてしますリスクがあります。

適法に解雇の手続きを進めるためにも、適切な手順を理解しておくことが大切です。

今回は、不当解雇を防ぐための解雇・退職処理の適法な進め方について詳しく解説していきます。

目次

不当解雇とは?違法にならないための基本知識

不当解雇とはどのようなことをいうのでしょうか。

不当解雇にならないようにするためにも、まずは解雇に関する基本知識を身につけておきましょう。

解雇は法律で厳しく制限されている

解雇とは、使用者と労働者との間の労働契約を使用者の一方的な意思表示により解消することをいいます。

労働者にとって会社で働くということは生活に必要な給料を得ることを意味します。

会社を解雇された労働者は収入が途絶え生活基盤を失うという重大な影響が生じることになります。

そこで、日本の法制度では、労働者を保護する目的で解雇に関する厳格なルールが設けられており、会社は簡単には労働者を解雇することができません。

解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要

解雇に関する基本的なルールについては、労働契約法16条により定められています。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇に客観的に合理的な理由があるとは、解雇を正当化できるだけの合理的な理由があることをいいます。

就業規則に解雇事由の定めがあり、労働者による行為が解雇事由に該当することが必要になります。

解雇が社会通念上相当とは、労働者の行為や状況に照らして解雇されてもやむを得ないといえる状況をいいます。

解雇事由に該当する場合であっても解雇が重すぎると評価される場合は、不当解雇になる可能性があります。

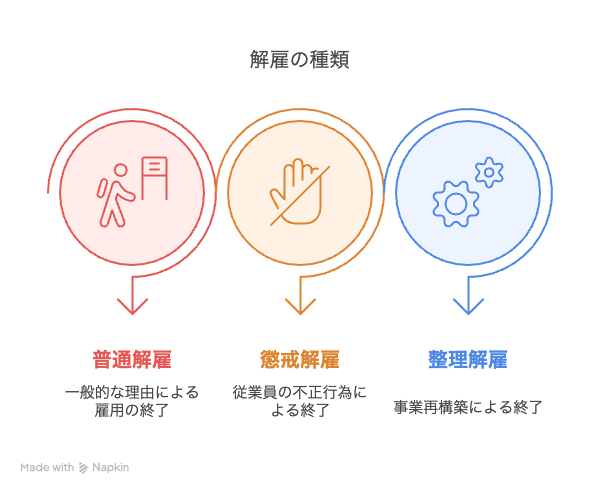

解雇にはどんな種類がある?それぞれの違いを解説

解雇には、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3種類があります。以下では、それぞれの解雇の特徴と違いについて説明します。

普通解雇

普通解雇とは、労働者による労働契約上の債務不履行を理由として行われる解雇です。

普通解雇の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 勤務態度の不良

- 業務能力の著しい欠如や改善の見込みがない場合

- 業務命令違反

- 心身の不調による労務不能

- 協調性の欠如による業務への支障

普通解雇をするには、労働契約法16条の「客観的合理的な理由」と「社会通念上相当性」という2つの要件が必要になります。

なお、普通解雇された場合でも退職金規程に従って退職金が支払われるのが通常です。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者による重大な規律違反や背信行為があった場合に行われる解雇です。懲戒解雇は、懲戒処分の一種であり、懲戒処分の中でももっとも重い処分になります。

懲戒処分の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 業務命令違反

- 業務上横領などの犯罪行為

- 傷害、飲酒運転など私生活における犯罪行為

- 悪質なハラスメント

- 重大な経歴詐称

- 長期間の無断欠勤

懲戒解雇は、普通解雇としての要件に加えて懲戒処分としての要件も満たす必要がありますので、就業規則に懲戒事由が明記されていること、事前に本人に弁明の機会を与えることが必要です。

なお、懲戒解雇となった場合、退職金の一部または全部が不支給となるケースが多いです。

【参考】解雇に該当する条件とは?適切な手続きとリスクを抑える企業対応のポイント

整理解雇

整理解雇とは、経営悪化など会社都合による人員整理のための解雇です。普通解雇や懲戒解雇は、労働者側に解雇されるだけの非がありましたが、整理解雇は会社側の一方的な都合で行われるものになりますので、他の解雇よりも厳しい要件が定められています。

具体的には、有効に整理解雇をするには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

- 人員削減の必要性があること

- 解雇回避努力が行われたこと

- 解雇対象の選定が合理的であること

- 労働者や労働組合への説明・協議が十分に行われたこと

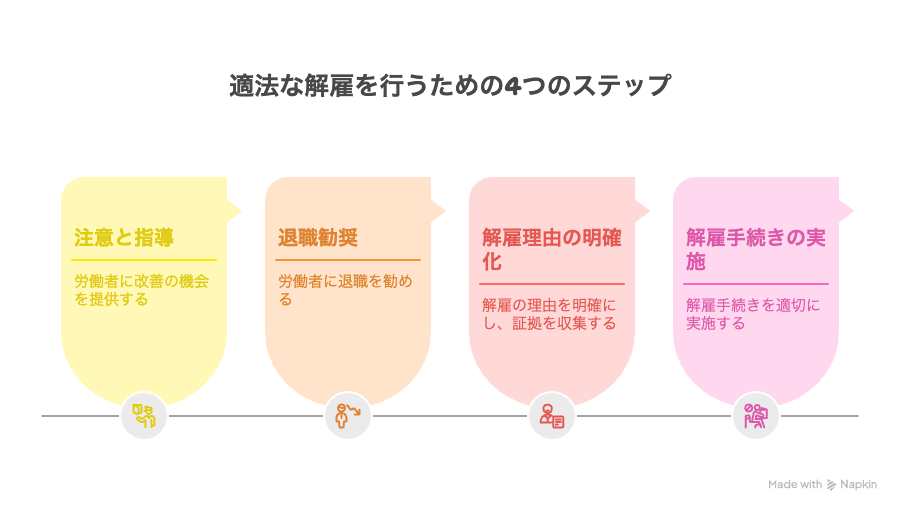

適法な解雇を行うための4つのステップ

労働者を解雇する場合、適法な手続きを踏んで行わなければ不当解雇になってしまうリスクがあります。

そのため、適法な解雇を行うためにも以下の4つのステップを踏んで解雇手続きを進めていきましょう。

労働者に対して注意・指導を行い改善の機会を与える

解雇理由に該当する事情があったとしても直ちに解雇すると不当解雇になるリスクが高くなります。

特に、勤務態度の不良、能力不足などを理由として解雇をする場合、労働者に対して注意・指導を行い改善の機会を与えたかどうかが解雇の有効性を左右する重要な要素となります。

そのため、問題行動を繰り返す労働者がいる場合、まずは注意・指導を行い、改善の機会を与えるようにしてください。

退職勧奨を行う

解雇には厳格な規制が設けられているため、不当解雇のリスクを抑えるなら解雇前に退職勧奨をするのがおすすめです。

退職勧奨とは、会社から労働者に対して退職するよう勧めることをいいます。

退職勧奨は、あくまでも退職を勧めるだけであり、辞めるかどうかは労働者の意思に委ねられています。

そのため、解雇のような厳格な法規制はなく自由に行うことが可能です。

労働者の合意を得たうえで退職する方がトラブルも少ないため、まずは退職勧奨をしてみるとよいでしょう。

【参考】退職勧奨の適切な進め方と違法にならないためのポイント

解雇理由を明確にし、証拠を残しておく

労働者が退職勧奨にも応じてくれないときは、解雇を検討することになります。

労働者に解雇理由を伝えて納得してもらうためには、解雇理由を明確にし、それを裏付ける証拠を集めておくことが重要です。

解雇に関する証拠は、労働者から不当解雇であると主張されたときに会社側の正当性を立証するためにも役立ちますので、あらかじめ十分な証拠を集めておくようにしてください。

適正な解雇手続きを踏む|解雇予告・解雇予告手当、解雇理由証明書の交付など

労働者を解雇する場合、解雇日の30日前までに解雇予告をするか、解雇予告期間が30日に満たないときは不足する日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。

また、労働者から解雇理由証明書の交付を求められたときは、速やかに交付しなければならない義務があります。

労働者から請求がなければ交付する必要はありませんが、すぐに交付できるようあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

なお、以下に該当する場合には法律上解雇が制限されていますので、解雇をすることができませんこのような解雇制限に該当するかどうかもしっかりとチェックしておくようにしてください。

- 業務上の怪我や病気の治療のために休業する期間とその後30日間

- 女性社員の産前産後の休業期間とその後30日間

【参考】問題社員の辞めさせ方を知りたい!企業が退職を促す際に注意すべきポイント

不当解雇のリスクと企業が受ける影響

解雇が不当解雇と判断されてしまうと企業にはどのようなリスクが生じるのでしょうか。

以下では、不当解雇をしてしまったときに企業に生じるリスクや影響について説明します。

解雇が無効になり賃金の支払い義務が生じる

解雇が不当解雇であると判断されると解雇が無効になりますので、労働契約は継続している状態となります。

解雇日以降労働者が働いていなかったとしても、会社には賃金の支払い義務が発生しますので、不当解雇をした労働者に賃金を支払わなければなりません。

不当解雇のトラブルが裁判にまで発展した場合、解雇が無効と判断されるまで1年以上かかることもありますが、長くなればなるほど未払い賃金の額も大きくなるため、会社の負担は大きくなるでしょう。

本人が希望すれば職場に復職させなければならない

不当解雇と判断され解雇が無効になると、労働者としての地位が認められますので、本人から希望があれば職場に復職させなければなりません。

不当解雇のトラブルになった労働者が復職することになると、職場の雰囲気が悪化し、他の労働者のモチベーションの低下を招くなどの影響が生じる可能性があります。

企業イメージの低下

不当解雇をした企業という情報がSNSや口コミで広がると、企業イメージの低下を招く可能性があります。

不当解雇をした企業は世間からは「ブラック企業」とのレッテルを貼られてしまうため、売り上げの減少、取引先からの契約の打ち切り、離職者の増加、採用活動が困難になるなどの悪影響が生じてしまいます。

一度低下した企業イメージを回復するのは困難ですので、不当解雇にならないよう慎重に手続きを進めることが重要です。

【参考】解雇に該当する条件とは?適切な手続きとリスクを抑える企業対応のポイント

不当解雇に関するご相談は山本総合法律事務所へ

解雇が労働者に与える重大な影響を考慮して、解雇には厳格な規制が設けられています。

そのため、問題行動を繰り返す社員がいたとしても簡単には解雇することができず、適切な手続きを踏んで解雇を進めていかなければなりません。

不当解雇をしてしまうと企業にはさまざまなリスクや悪影響が生じるため、不当解雇を防ぐことが重要です。

不当解雇のリスクを抑えるには専門家によるアドバイスやサポートが不可欠ですので、まずは労働問題に強い山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。