近年、企業の現場では「適切な業務指導のつもりだったのに、パワハラだと訴えられた」という相談が後を絶ちません。

働き方改革やメンタルヘルスへの意識の高まりにより、指導とハラスメントの境界線がより厳しく問われる時代となりました。

一方で、管理職や現場の上司にとっては、「どこまでが正当な指導なのか」「どんな言動がNGなのか」が分かりづらいという声も根強くあります。

このような混迷の中で、企業が法的リスクを回避しつつ、健全な職場環境を維持するためには、「指導」と「パワハラ」の線引きを正しく理解し、社内体制を整備することが不可欠です。

そこで、今回は、指導とパワハラの違い、注意すべき法的ポイント、そして企業が講ずべき具体的な対策について、事例を交えながら分かりやすく解説します。

目次

教育的な指導が「パワハラ」とされることが増えている背景には、主に以下の3つの事情があります。

かつては「厳しい指導」とされていた行為が、現代では「パワーハラスメント(以下、パワハラ)」と捉えられるケースが急増しています。

特に、上司が部下に対して強い口調で注意や指導を行った場面で、「人格否定された」「精神的苦痛を受けた」として労働相談や訴訟に発展する例も少なくありません。

これは、働き方や労働者の価値観が多様化し、上司と部下の間で「何が適切な指導か」の認識にズレが生じやすくなっていることが一因です。

また、若年層を中心にメンタルヘルスへの関心が高まり、自身の受けた言動が不適切であると感じた際には、ためらわず声を上げる傾向が強まっているともいえます。

スマートフォンやICレコーダーの普及により、職場でのやり取りが録音・記録されることが珍しくなくなっています。

たとえ悪意がなく、教育的意図を持って指導したとしても、その内容が録音されて外部に漏れた場合、社会的批判の対象となる可能性があります。

また、SNSや動画投稿サイトなどを通じて一部始終が公開されるリスクも存在します。

企業にとっては、ひとたび「パワハラ企業」とのイメージが定着すれば、信用やブランド価値が大きく毀損されることは避けられません。

「上司の裁量に任せる」「現場で柔軟に対応する」という曖昧な指導基準のままでは、パワハラの温床となる危険性があります。

従業員が何を「適切な指導」と受け取り、何を「ハラスメント」と感じるかは、個人差が大きく、曖昧な基準では判断が困難です。

その結果として、従業員が労働局や裁判所に訴え出る事態に発展し、企業が責任を問われる可能性もあります。

企業にとっては、明確な指導基準と運用体制の整備が、コンプライアンスの観点からも急務となっています。

【参考】これってハラスメント?法律上のハラスメントの判断基準を@具体例をベースに弁護士が解説

では、「指導」と「パワハラ」の違いはどこにあるでしょうか。

令2年6月の改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)の施行により、大企業には職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務づけられました。

中小企業についても、令和4年4月から同様の義務が課されています。この法改正に基づき、厚生労働省は「職場におけるパワーハラスメントの定義」を指針として公表しています。

厚生労働省は、この指針の中で「職場におけるパワーハラスメント」の定義として、以下の3要件を満たすものとしています。

この定義を踏まえれば、たとえ上司が「業務のため」と考えていても、部下に対して過度な精神的負担を与える言動であれば、パワハラに該当するおそれがあるということになります。

適切な業務指導とみなされるためには、次のような要素が必要です。

「何を・なぜ・どう改善すべきか」を具体的に示し、あくまで業務遂行上必要な範囲で行われることが、適切な指導の条件といえます。

たとえば、ある判例では、上司が部下に対して「何度言ってもわからないのか」「社会人として失格だ」と繰り返し発言したことが、パワハラに該当するとされました(東京地裁平成27年3月27日判決)。

一方で、業務ミスに対して「こういう場合はこのように対応すべきだ」と具体的に改善点を指導した事案では、パワハラには該当しないと判断されたケースもあります。

このように、「指導」と「パワハラ」の境界線はきわめて微妙で、文脈・言葉の選び方・回数などが総合的に判断されます。

【参考】従業員支援プログラム(EAP)における弁護士活用のメリット

「パワハラ」に該当しないように指導を行うためには、企業に以下のような対策を講じることが求められます。

まず必要なのは、「どのような言葉遣い・態度が望ましいか」を明文化した社内ガイドラインを整備することです。

上司の指導が感情的にならないよう、「叱るのではなく指摘する」「人格ではなく行動を対象にする」といった具体的方針を示すことで、現場での判断がしやすくなります。

トラブル防止の観点からは、業務指導の際にはその内容を記録し、何が起こったかを客観的に見ることができるようにしておくことが重要です。

「ミスの内容」「指導の目的」「指導の言葉」「対象者の反応」などを時系列で記録し、後に説明責任を果たせるようにしておきましょう。

業務評価や注意・指導の基準が不透明であると、恣意的な判断が疑われるおそれがあります。

企業は、「何をどうすれば評価されるのか」「どのような行動は注意対象となるのか」を明文化し、社内で広く周知する必要があります。

【参考】これってハラスメント?法律上のハラスメントの判断基準を@具体例をベースに弁護士が解説

職場におけるパワハラリスクを減らすためには、企業は、以下の対応をすることが必要です。

管理職は、指導の最前線に立つ存在です。だからこそ、「何がパワハラになるのか」「どうすれば適切に部下を導けるのか」を理解しておくことが重要です。

年に1回程度のハラスメント研修を実施し、判例や事例を通じて実践的に学べる機会を設けましょう。

従業員が不安や疑問を抱えたまま放置されることは、トラブルの火種になります。

企業としては、社内外に相談窓口を設置し、匿名での相談や通報が可能な体制を整備しておくことが望ましいです。

実際にハラスメントの疑いがあった場合には、事実関係を丁寧に調査し、関係者にフィードバックする体制を整えておくことが大切です。

一度の対応で終わらせず、社内のルールや指導体制の改善につなげることが、再発防止の鍵となります。

【参考】ハラスメント訴訟を受けた会社がまず取るべき対応・弁護士に相談する必要性について解説

パワハラをきっかけとしたトラブルが発生した場合には、弁護士に相談することが望ましいといえます。

弁護士に相談することで、以下のような対応を受けることが可能です。

トラブルが表面化した際には、当事者間だけでは冷静な事実確認が困難なこともあります。

弁護士が中立的な立場からヒアリングを行い、証拠の有無や信ぴょう性を見極めることで、事案の本質を明らかにすることが可能です。

企業の対応が、法的に適切であったか否かについては、専門家の判断が不可欠です。

弁護士が関与することで、将来的に訴訟などに発展した場合にも、企業側が不利な立場に置かれないよう予防的に助言することができます。

万が一、訴訟や労働審判に発展した場合、重要となるのは「事前の記録」や「対応の妥当性」です。

弁護士は、書面の作成や証拠の整理を支援し、企業が法的に不利にならないための準備を整えます。

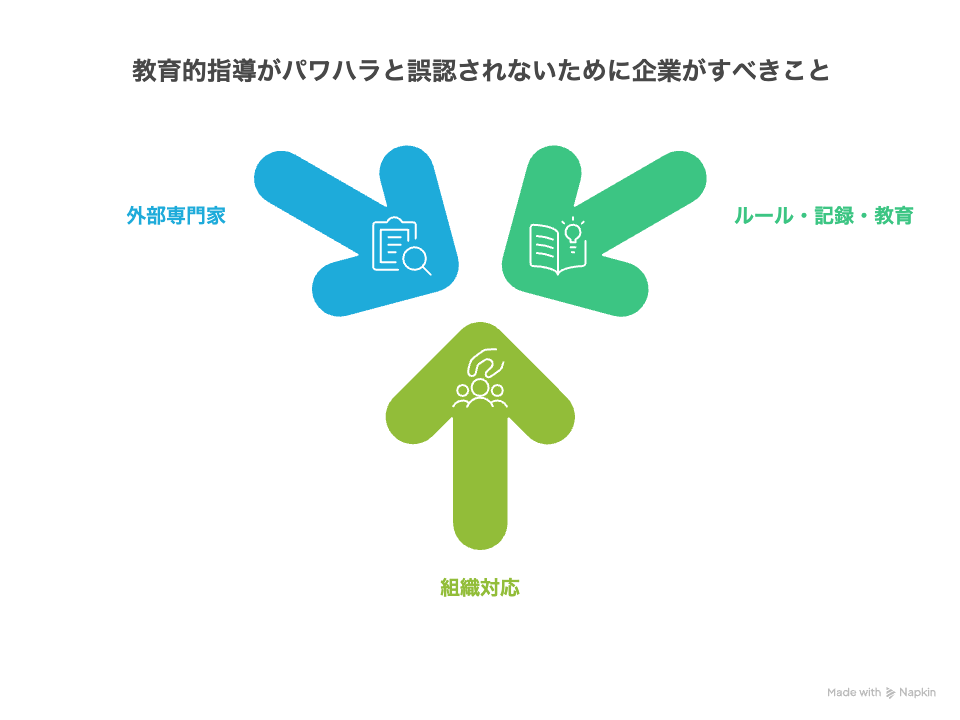

教育的な指導がパワハラと誤解されないためには、企業は以下のことをすべきです。

企業がパワハラリスクを最小限に抑えるためには、「ルールの整備」「記録の作成」「教育の実施」という3本柱が必要不可欠です。

どれか一つでは足りず、組織的にこれらを一体的に運用することが求められます。

「上司個人の裁量で対応している」「現場に任せきり」という体制では、トラブルの芽を摘むことができません。

経営層・人事・法務部門が連携し、「組織として対応する」という意識を共有することが必要です。

社内だけで判断が難しい場面では、労務問題に詳しい弁護士や社会保険労務士などの専門家を活用することで、冷静かつ客観的な対応が可能になります。

外部の目を入れることで、従業員からの信頼感も高まります。

【参考】社外にハラスメント相談窓口を設置するメリット|ハラスメントの相談は弁護士へ

弁護士法人山本総合法律事務所では、企業のパワハラ対策に関して、ガイドライン作成、社内研修の実施、労務相談、社内調査の実施支援など、総合的なリーガルサポートを提供しています。

「この指導は大丈夫だろうか?」「社内体制の見直しをしたい」といったお悩みがある企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

企業の「パワハラ」によるリスクを未然に防ぎ、健全で信頼される職場づくりを、弁護士がサポートいたします。

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。