新着情報 NEWS & TOPICS

昨今、職場の秩序を乱す「協調性のない社員」への対応に頭を悩ませる企業が増えています。しかし、感情的に解雇すると不当解雇と判断されるおそれがあります。

昨今、職場の秩序を乱す「協調性のない社員」への対応に頭を悩ませる企業が増えています。しかし、感情的に解雇すると不当解雇と判断されるおそれがあります。

そこで今回は、協調性欠如を理由に社員を辞めさせたい場合の対応策について解説します。

目次

協調性のない社員に悩む企業が増えている背景

以下では、協調性のない社員に悩む企業が増えている事情について解説します。

職場の空気を乱す社員の影響とは

近年、「協調性に欠ける社員」への対応に悩む企業が増えています。

たとえば、上司の指示に従わず、チーム内の会議でも意見を無視するような発言を繰り返したり、同僚とコミュニケーションをとらず、業務の連携が取れない社員などです。こうした社員の存在は、職場全体の士気や生産性に悪影響を及ぼします。

放置することで発生する企業リスク

このような社員を放置しておくと、他の従業員の不満が募り、職場環境が悪化します。さらに、優秀な社員の離職を招くなど、人材の定着にも影響を与える可能性があります。

コンプライアンスや労務管理の観点からも、放置は望ましくありません。

「辞めさせたいけど不当解雇が不安」という企業の声

一方で、企業側から一方的に「協調性がないから」という理由で解雇するのは、不当解雇と認定されるリスクがあり、慎重さが求められます。

「辞めさせたいけど、訴えられたらどうしよう」といった不安の声が企業側に多いのが実情です。

協調性のなさを理由に社員を解雇できるのか?

では、協調性がないことを理由に社員を解雇することはできるのでしょうか。

解雇の基本原則と労働契約法16条

日本の労働法制では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、労働契約法16条で、その原則が明記されています。

つまり、単なる主観的な「合わない」という理由だけでは解雇は認められないということです。

「協調性欠如」は解雇理由になるのか?

協調性の欠如が業務に著しい支障をきたしている場合や、職場の秩序を乱し、他の社員に悪影響を与えているといった客観的証拠があれば、解雇理由として認められる可能性があります。

ただし、それまでに当該社員に対して、適切な指導や配慮をしていたかが重要な判断要素となります。

過去の裁判例から見る判断傾向

裁判例では、「協調性の欠如」を理由にした解雇について、指導歴や改善の機会の有無が重視されています。

たとえば、業務命令を繰り返し拒否していたケースでは、解雇が有効と判断された事例もあります。

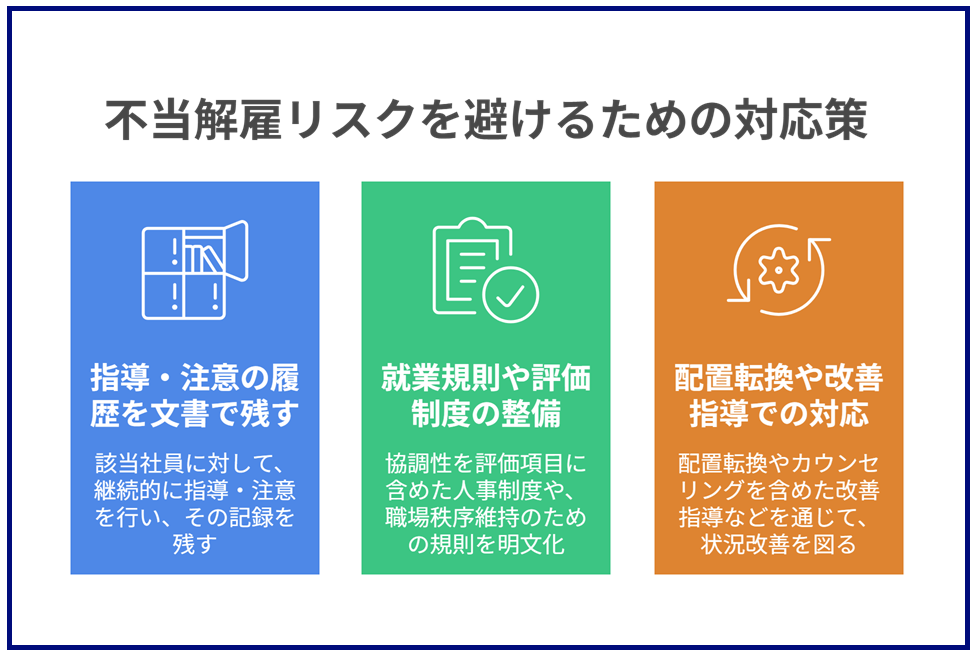

不当解雇リスクを避けるために企業がとるべき対応策

協調性のない社員の解雇が不当解雇とされないためには以下の対応が必要です。

指導・注意の履歴を文書で残す重要性

まず重要なのは、協調性に問題がある社員に対し、継続的に指導・注意を行い、その記録を残すことです。口頭のみの注意では、後にトラブルが発生した際に、企業側の対応が不十分と評価される可能性があります。

就業規則や評価制度の整備による裏付け

協調性を評価項目に含めた人事制度や、職場秩序維持のための規則を就業規則で明文化しておくことも効果的です。

これにより、協調性の欠如が業務上の支障として裏付けられ、合理的な人事判断として説明しやすくなります。

配置転換や改善指導での対応の有効性

いきなり解雇を検討する前に、配置転換やカウンセリングを含めた改善指導などを通じて状況改善を図ることも重要です。企業が「改善の機会」を与えていたことは、後の法的リスクを大きく軽減する材料になります。

協調性のない社員に穏便に辞めてもらう方法

解雇という方法を採らずに協調性のない社員に穏便に退職してもらうためには、企業はどうすればよいでしょうか。

退職勧奨とその適法な進め方

穏便に退職を促す手段として「退職勧奨」があります。

これは企業側が社員に退職を提案し、本人の自由な意思による退職を目指す方法です。

ただし、退職を促す言動や態度が「強要」と受け取られると、違法と認定される可能性があるため、企業側には慎重な対応が求められます。

違法な退職強要と認定されるパターン

「退職しないと評価を下げる」「今後の居場所はない」などといった発言は、違法な退職強要と判断される恐れがあります。企業側としては、このような言動は絶対に避けなければなりません。

交渉段階から弁護士が関与するメリット

弁護士が交渉の段階から関与することで、企業としての主張を法律に基づいて整理しつつ、退職勧奨を適切に進めることが可能になります。また、書面の作成や証拠の整備についても、弁護士の関与は大きな安心材料となります。

弁護士に相談すべきタイミングとその役割

協調性のない社員がいる場合に、企業はどのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。また、弁護士に相談することでどのようなメリットを得られるのでしょうか。

トラブルが表面化する前にできる予防策

協調性の問題が顕在化した段階で、早めに弁護士へ相談することが重要です。問題が大きくなる前に、就業規則の確認や対応方針の見直しを行うことで、予防的な措置を講じることができます。

対応方針の法的チェックと書面作成サポート

解雇や退職勧奨に踏み切る前には、通知書や面談記録などの書面についても法的観点からのチェックが不可欠です。弁護士はこれらの文書を適法な形で作成・確認する役割を担います。

訴訟や労働審判に発展した際の対応力

万が一、社員との間で紛争となった場合でも、弁護士がいれば訴訟対応や労働審判への備えを万全にできます。会社側の主張を法的に裏付けた形で進めることで、不当解雇の主張に的確に反論できます。

協調性のない社員対応で失敗しないために企業がすべきこと

協調性のない社員への対応で失敗しないために企業がすべきことは、以下のとおりです。

記録・証拠の整備と社内フローの明文化

「言った・言わない」のトラブルを防ぐためには、日常的な記録や証拠の整備が欠かせません。社内での指導フローや退職勧奨の手順なども、明文化しておくことがトラブル予防に役立ちます。

社内教育とコンプライアンス意識の醸成

また、管理職や人事担当者に対する教育も重要です。労務管理に関する知識やコンプライアンス意識を高めておくことで、問題が発生した際の初動を適切に行うことができます。

事後の再発防止策と社内体制の見直し

問題社員への対応が完了した後も、同様の事態を防ぐための社内体制の見直しが求められます。評価制度の見直しや、社内コミュニケーションの改善を含めた総合的な取り組みが必要です。

モンスター社員(問題社員)対応は山本総合法律事務所へ

協調性に問題のある社員の対応は、慎重な判断と法的な準備が必要不可欠です。対応を誤れば、企業にとって大きなリスクとなりかねません。弁護士法人山本総合法律事務所では、労務問題に精通した弁護士が、企業の実情に合わせた的確なアドバイスと支援を行います。ぜひ一度ご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。