新着情報 NEWS & TOPICS

現代社会では、職場のストレスや長時間労働、人間関係などを背景に、うつ病を発症する従業員が増えています。

現代社会では、職場のストレスや長時間労働、人間関係などを背景に、うつ病を発症する従業員が増えています。

企業としては、従業員の健康に配慮する必要がある一方で、長期間の業務不能が続く場合、組織運営に支障が出ることもあり、対応に悩む場面も少なくありません。

そこで、今回は、「うつ病の従業員を解雇できるのか」という疑問に対し、法律の原則や裁判例を踏まえた対応方法を、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

うつ病の従業員を解雇できるのか?

まずはじめに、「うつ病を理由に従業員を解雇することができるのか」という点について解説します。

解雇の基本原則(労働契約法16条)

まず大前提として、従業員の解雇は非常に慎重に行わなければなりません。

「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となる」

(労働契約法16条)

労働契約法では上記の通り定められています。

つまり、解雇には正当な理由と社会的な妥当性が必要であり、単に「うつ病になったから」「会社に来られないから」という理由だけで、一方的に解雇することはできません。

解雇が認められる条件と、無効とされる典型例

うつ病を理由に解雇する場合、以下のような点を満たしていなければ解雇は無効となるおそれがあります。

- 医師から「復職は難しい」と診断されている

- 配置転換や勤務時間の調整など、会社として可能な対応を尽くしても働ける状態にない

- 長期間にわたって出勤できておらず、今後も改善の見込みがない

- 他の従業員や業務に大きな影響が出ている

復職可能との診断が出ていた場合は要注意

逆に、医師から「復職可能」と診断されていたにもかかわらず解雇した場合などは、「違法な解雇」と判断されるリスクが高くなります。

「社会的相当性」とは? - 裁判例からわかる判断基準

解雇が認められるかどうかの判断でポイントとなるのが、「社会的に見て妥当な解雇だったかどうか(=社会的相当性)」という考え方です。

例えば、主治医が「復職できる」と診断しているのに、会社がその意見を無視して解雇した場合、裁判所は「それは不当であり、解雇は無効」と判断しました。

一方で、以下のような事情がそろっていれば、「社会的にも妥当な判断だった」として解雇が認められたケースもあります。

- 休職期間が長く続いている

- 医師の診断でも復職の見込みがない

- 他部署への異動も困難で、復職に向けた対応を尽くしても改善が見られない

このように、会社がどれだけ対応に努めたか、そのうえで解雇という判断がやむを得なかったかを総合的に見て、裁判所は「妥当かどうか」を判断します。

うつ病による休職・復職対応の流れと就業規則の整備

次に、うつ病による休職や復職の企業側の対応の流れと就業規則の整備の問題について解説します。

休職命令の出し方と注意点

従業員がうつ病と診断された場合、まずは適切な休職措置が必要です。

企業は、就業規則に基づき、医師の診断書をもとに休職命令を出すことになります。注意すべき点は、本人の同意なく強制的に休職させることは難しいため、診断書の内容や本人との面談を通じて、手続を適切に進める必要があるということです。

復職支援と主治医・産業医の連携の重要性

復職にあたっては、本人の希望や主治医の診断だけでなく、企業の産業医の判断も加え、復職可否を慎重に見極める必要があります。

主治医と産業医の意見が食い違う場合には、再度の診察や双方の意見調整を行うことが求められます。

無理な復職は再発リスクを高めるため、例えば、最初は2時間程度、次は4時間程度の出勤をするなど、段階的な復職プランも検討すべきです。

復職困難な場合の企業の選択肢と対応ステップ

企業は、休職期間満了時に従業員が復職可能かどうか判断し、就業困難であれば、配置転換や勤務時間の短縮などを検討する必要があります。

そして、それでも復帰が難しい場合、はじめて、退職勧奨をしたり解雇するといった選択肢が出てきます。

退職勧奨や解雇をする際には、労働者への丁寧な説明と記録の整備が重要です。

うつ病の従業員を解雇できるケースとは?

では、具体的に、うつ病の従業員を解雇できるのはどのようなケースでしょうか。

解雇が認められた判例とその判断理由

判例においては、従業員が2年以上の長期間の休職をしたうえ、医師が復職不可の診断をし、配置転換も困難であったというケースで、解雇が「社会的に相当」として認められたものがあります。

「社会的相当性」の判断基準として参考になる事例といえます。

復職の見込みがなく、他の対応策も取れない場合

以下のような状況では、解雇が認められる可能性があります。

- 長期間にわたり業務を全く行えていない

- 休職期間を満了しても復職の見込みがない

- 他部署への配置転換なども困難で、再就労が不可能

ただし、後に解雇の有効性が争われた場合に備えて、これらすべての条件が整っていることを示すために、記録や証拠を残しておく必要があります。

医師の診断書の取り扱い方とその限界

医師の診断書が「復職可能」と書かれていても、職場の業務内容に適応できるかどうかは、また別の問題です。会社としては、診断書の内容をそのまま鵜呑みにせず、産業医や人事担当者を交えた慎重な判断が必要です。

まず、企業には「安全配慮義務」があり、病気の従業員に対して可能な限りの配慮を尽くす必要があります。面談記録や配置転換や時短勤務の提案をしたこと、産業医との連携を行ったことなどをしっかり記録して、万が一トラブルとなった際に解雇の正当性を主張できるようにしておくことが重要です。

労働審判で不利にならないための手順

解雇に不満を持った従業員が労働審判を申立てて、解雇の無効を主張してくることも考えられます。労働審判では、企業側がうつ病の従業員に「どれだけ配慮したか」が問われます。これを示すためには、口頭だけの説明では足りず、文書記録や医師とのやり取りの記録など、客観的証拠が重要になります。先にも述べた通り、解雇するまでに企業が行った対応については、全て記録を残しておくことが不可欠です。

書面交付・通院記録・面談記録の整備ポイント

後にトラブルが発生した場合に備えて、次のような書面や記録をしっかりと整備しておくことが重要です。

- 診断書の写しを必ず保管しておく

- 従業員との面談内容は、議事録やメモとして記録しておく

- 会社が提案した復職プランや配慮内容は、口頭ではなく文書にして残しておく

これらの記録は、万が一法的なトラブルが発生した際、企業の対応が適切であったことを示す重要な証拠になります。

退職勧奨と解雇の違いとは?企業が知っておくべきリスク

うつ病の従業員に対しては解雇ではなく退職勧奨をする場合もあります。退職勧奨と解雇の違いやリスクにはどのようなものがあるでしょうか。

解雇と退職勧奨の線引き

解雇は企業からの一方的な労働契約の終了ですが、退職勧奨は「任意での退職を促す」行為です。ただし、退職勧奨もやり方を誤ると、「実質的に強制された退職=解雇」として違法と判断される可能性があります。

違法な退職強要と見なされないための言動

以下のような言動がある場合には、違法な退職強要があったとみなされます。

- 「辞めないと解雇する」などの脅迫的な発言

- 繰り返し退職を迫る

従業員の話を丁寧に聞き、退職勧奨に応じた場合の退職金の上乗せなどを提案して、気持ちよく退職できるように配慮することが必要です。

弁護士を通じた対応の推奨と実例紹介

実際に、弁護士を介して退職勧奨を行い、適切な書面を整備して穏便に合意退職に至ったケースも多くあります。

たとえば、ある企業がうつ病で長期休職中の従業員に対し、復職の見込みが立たないため退職勧奨を検討したケースで、企業が直接交渉しようとしたところ、従業員から感情的に反発された事案がありました。

このケースでは、弁護士が介入し、休職期間中の会社の配慮状況や復職困難な現状を冷静に説明し、退職金の特別加算を提示することで、最終的に従業員が合意退職に応じました。

このように、弁護士が介入することで、企業と従業員の間に生じやすい感情的な対立を回避しつつ、法的リスクを抑えた適切な手続を進めることが可能となります。

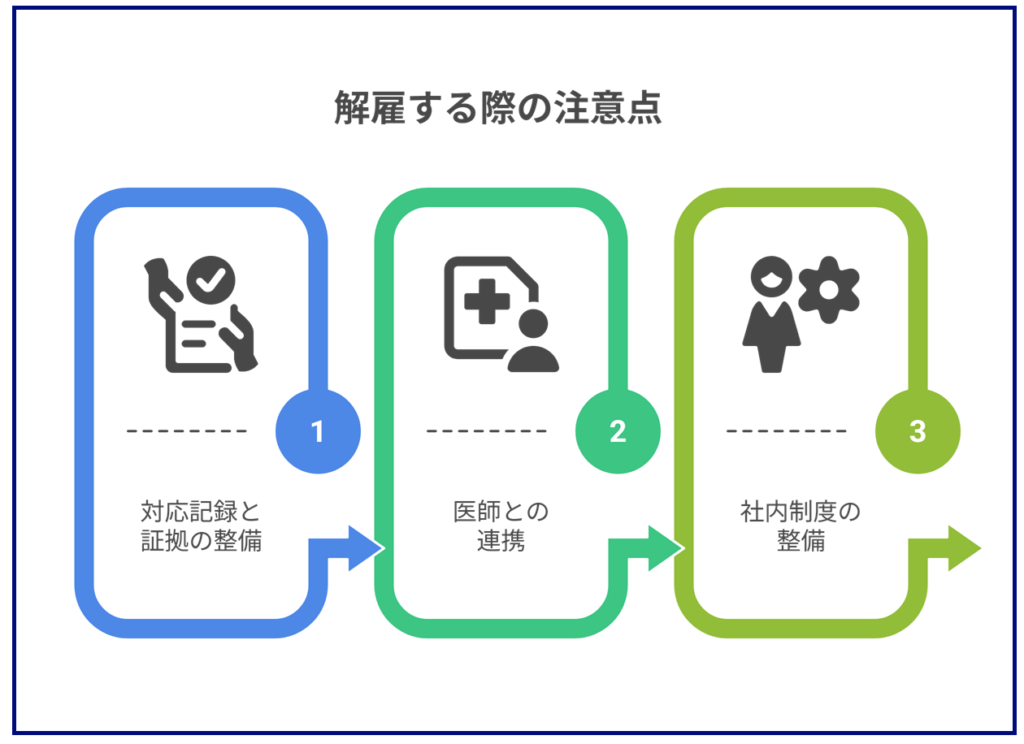

うつ病の従業員を解雇する際の注意点

うつ病の従業員を解雇する際には、以下の点に注意することが必要です。

【1】対応記録と証拠の整備

うつ病の従業員を解雇する際には、これまでの対応経緯を客観的に記録し、証拠として残すことが極めて重要です。

休職や勤務状況の変化、面談の内容などを詳細に記録しておくことで、後のトラブル防止や、法的リスクの回避につながります。

企業側の対応が冷静かつ合理的であったことを証明するための基盤となります。

【2】医師との連携

解雇の判断を急ぐのではなく、主治医や産業医との密な連携を図ることが必要です。

医師の診断をもとに、業務への復帰が可能かどうか、どのような配慮が必要かを丁寧に確認し、必要に応じて復職支援を行ったうえでの対応が求められます。

医療的な見解を無視した一方的な判断は、企業側にとって大きなリスクとなります。

【3】社内制度の整備

あらかじめ就業規則や人事制度において、休職期間の上限や復職・退職に関する基準を明文化しておくことで、従業員との認識のズレを防ぐことができます。

ルールが明確であれば、会社としても一貫した対応が取りやすくなり、不当解雇と主張されるリスクを減らすことができます。制度の整備はトラブル予防の大きな鍵となります。

問題社員(モンスター社員)対応は山本総合法律事務所へ

うつ病など精神疾患を抱える従業員への対応は、法律上も非常に慎重さが求められるものです。

「対応に不備があったために、労働審判で解雇が無効にされた」「退職勧奨が違法とされた」といった事態を防ぐためにも、このような事案には、弁護士の関与が不可欠です。

弁護士法人山本総合法律事務所では、企業側の立場から、従業員対応に関するご相談、就業規則の整備、退職勧奨や解雇手続のサポートまで総合的に対応しております。問題社員を抱えてお悩みの企業経営者の方は、ぜひ一度、弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。

お気軽に

ご相談ください

CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、

企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。

早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。

「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。